在以新质生产力推动汽车产业高质量发展的重要阶段,一汽-大众将于10月下旬迎来第3000万辆整车下线,作为中国汽车工业史上的里程碑,其背后不只是规模的累积,更是一汽-大众34年体系力厚积薄发的必然结果。作为一汽-大众的创新策源地,技术开发从商品引进到自主创新、从满足需求到引领趋势,始终是3000万辆规模达成的“关键支柱”。随着“3000万信赖 出众向新 一汽-大众匠心溯源之旅”在长春基地启动,媒体与客户走进研发部门,沉浸式解码新质生产力背后的“技术密码”,见证一部与中国汽车工业同频共振的创新史。

技术开发的角色跃迁:从验证者到引领者

技术开发的成长轨迹,几乎与中国汽车工业的现代化进程同步。早在1991年,中国汽车市场刚起步,客户对好车的认知几乎等同于“德系品质”,工程师们通过“奥迪特评审”“康采恩标准”,助力一汽-大众将领先的商品和制造标准引入国内,建立起严谨的验证研发能力,初代捷达“百万公里无大修”正是这一阶段技术严谨性的证明。

2009年,一汽-大众开始逐步攻克概念开发、零部件开发、试制与试验、整车试验等核心环节,陆续建成造型与虚拟现实中心、碰撞中心、台架试验中心、声学中心等一系列国内外领先的研发试验设施。同时,随着客户关注点从“有车开”变为“开好车”,技术开发以严谨的方法论回应市场,由此诞生的迈腾、奥迪A6L,正是德系基因与中国客户需求结合的最佳注脚。期间,一汽-大众也储备了一大批懂标准、懂技术的人才,为行业筑牢了品质底线。

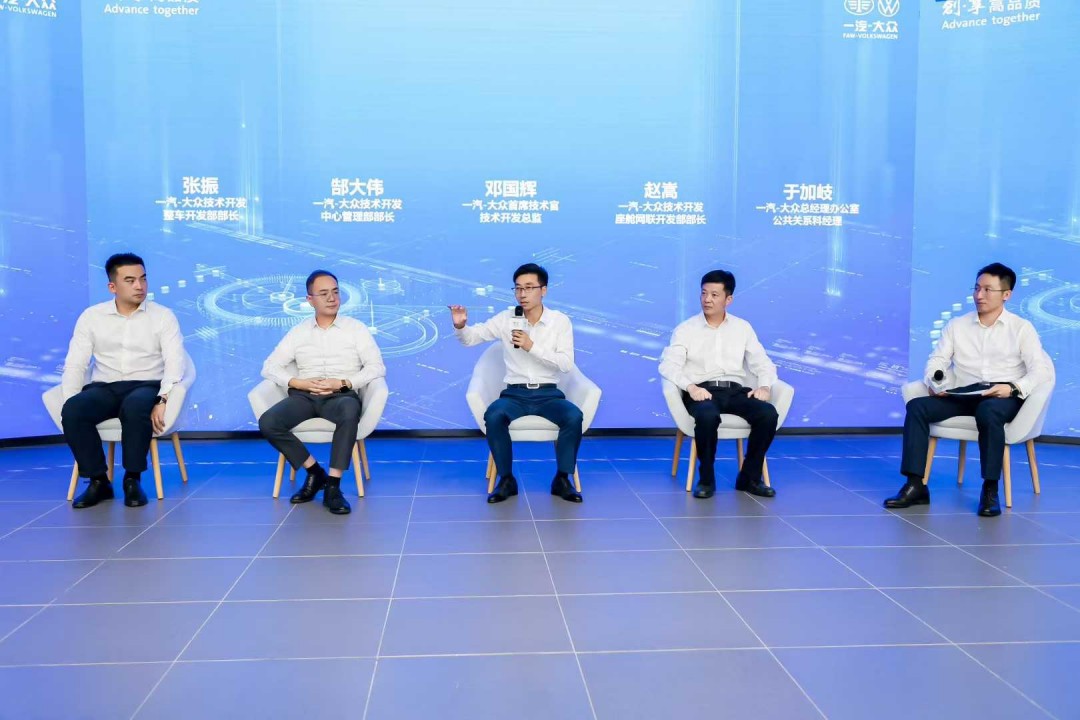

一汽-大众技术开发总监、首席技术官邓国辉表示,经过34年发展,技术开发的能力不断增强,项目经验丰富,随着中国汽车市场竞争日益激烈,为保证商品竞争力,一汽-大众持续储备关键技术能力,实现整车全面主导开发。

面对智能化与电动化浪潮,技术开发再次完成角色跃迁,率先开启合资企业自研与主导开发新阶段。通过深度参与本土化商品定义和研发流程,一汽-大众自主研发SOA电子电气架构,将搭载在首款捷达品牌纯电车型,摆脱了传统合资模式的路径依赖,持续加速创新自研,引领合资发展,这种技术主权的重构标志着中国汽车工业从“学徒”到“导师”的身份蜕变。在动力总成领域,一汽-大众依托全自研的混动中心,掌握了双擎变速箱、1.5L混动专用发动机、Ni60电池等核心技术,其中,混动专用发动机通过高效燃烧、低摩擦技术,热效率突破47%,全球领先。

与此同时,客户体验层面的创新也在同步展开。全自研的Hi Space智慧座舱,以电动对开门设计突破传统格局,大幅提升上下车的便利性;零压旋转云椅让座舱成为真正的交流空间;音乐玻璃通过振动替代传统音响,营造出沉浸式环绕音效。这些突破,让汽车不再只是出行工具,而成为智慧、舒适、沉浸的“第三空间”。

从跟跑转向领跑,技术开发为行业培育新质生产力,提供了创新自研的参考样本,其角色从最初的验证者,逐步进化为今天的引领者。

站在3000万起点的双重承诺:坚守和突破

随着一汽-大众即将达成第3000万辆整车下线,技术开发深知:规模之上是责任,这份责任既是对品质的坚守,也是对客户的承诺。只有通过完善的整车测试流程,和严苛的零部件检验机制,才能确保每一辆车都能以高标准交付客户。

这种高标准不能停留在理念上,而要落实在验证。以碰撞试验为例,单一车型在交付前需完成4轮完整试验,耗费30余台试验车、近百次碰撞,是行业均值的两倍以上。“替客户历险”的试验假人多达56个,总投入超过9100万元,其中单个假人价值可达1200万元。在别人认为的冗余,在一汽-大众眼里是必须,只有超常规投入,才能让客户安享每次出行。

此外,耐久与可靠性同样是研发不可妥协的环节。一汽-大众商品交付前要完成超过900万公里的整车实测,在黑河极寒与吐鲁番极热中反复淬炼,在亚洲规模最大的一汽-大众综合汽车试验场上经受58组弯道、28种特殊路况的考验。试车员要连跑8个多月,累计行驶10万公里,相当于普通家庭30万公里的使用强度,确保量产车在客户手中保持稳定。

新能源时代,技术开发更是以严谨性树立行业新标杆。一汽-大众研发的电池无热扩散技术,热失控预警系统能够在10秒内发出警报,远快于国标的5分钟要求;6轮重复测试远超国标的1轮要求。新能源车型的子部件加系统要进行436项测试,比国标53项测试更完整,且最严苛的测试要求会达到国标的10倍。正是这种超越标准的研发逻辑,保证了一汽-大众新能源产品在安全性与可靠性上的领先表现。

3000万不是终点,而是一汽-大众培育新质生产力的“阶段性成绩单”。从品质验证者到创新引领者的跃迁,从坚守德系基因到践行客户导向的承诺,技术开发始终以技术为笔,书写中国汽车产业的高质量发展答卷。面向未来,技术开发将持续聚焦核心赛道,突破更多“卡脖子”技术,助力一汽-大众从“规模领先”迈向“技术领先”,为中国汽车产业培育新质生产力,培育提供可借鉴的技术路径,助力中国向汽车强国加速迈进。